这年连儿刚满6岁,按当时的规定要再过一年才能够上小学。我们发现这孩子智力过人,记忆力和悟性都比同龄的孩子强得多。那时已恢复了高考,从小学到大学也都逐步恢复了正常的教学秩序。我们决定让连儿提前上学。

1978年人民大学复校,我们这些在五年前被分到各个高校去的教员原则上都要回归原来的单位。这使我陷入了极度的矛盾之中。人民大学是我一生中最无可留恋的地方,想到要回人大了,我在“文革”中和在江西干校时所遭受到的一切歧视、打击和羞辱,又都一幕一幕地出现在我的面前。我舍不得通过自己努力好不容易营造起来的新的工作环境,更舍不得与一些同事建立起来的新的友谊。但是,考虑到回人大可以给家庭生活带来诸多便利,尤其是可以好好照顾年幼的儿子,我最终还是挥泪告别了三年来给予我很多同情和帮助的北师大中文系的同事们,回到了人大这块伤心地。

这年连儿刚满6岁,按当时的规定要再过一年才能够上小学。我们发现这孩子智力过人,记忆力和悟性都比同龄的孩子强得多。那时已恢复了高考,从小学到大学也都逐步恢复了正常的教学秩序。我们决定让连儿提前上学。经过入学前的智力测试,他被人大附属小学破格录取了。这样他也就成了班里年龄最小的一个学生。

上小学前,我们带他去市儿童医院给他做扁桃腺切除手术。我告诉他,割了扁桃腺,以后可以少打针了。他兴冲冲地进了手术室(手术中不准家长在旁陪同)。半小时后,他双手捧着切除下来的扁桃腺走出手术室,两眼强忍着眼泪。就这样,一个6岁的孩子独自承受了一次不大不小的外科手术。(11年后,他被市民送到这同一家医院抢救,尽管医院出具的证明是“来院前已死亡”,但知晓内情的友人说,该院的大夫还是对连儿尽了最大努力,采取了种种措施,但回天乏术。)

连儿的父亲从小在江南农村长大,幼年随父辈过着日出而作、日入而息的农家生活,进了大城市仍不忘情于那种无拘无束、率性而为的童年梦想。因此,他的最大愿望,就是要使自己儿子的天性能得到顺乎自然的发展。

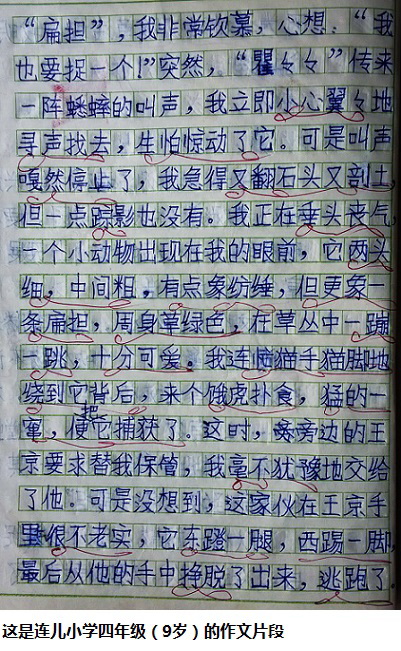

在连儿上小学的时候,蒋不管多忙,几乎每个星期天都要带他去郊外农村玩上半天。他认为让一个小孩子多接触大自然是保持其纯正天性的最好办法。我至今还没有忘记当时的情景:一到星期天,连儿就寸步不离地缠着他父亲,生怕把他一个人撇在家里。他早早就准备好了父亲为他制作的小网兜和用来盛放各种小动物的玻璃瓶子,等待着父亲把他抱上自行车的后架。出门的时候,总不忘朝我说一声“妈妈,我走了!”等父子俩一出门,我就开始忙活家里的事情。当中午时分他们回来时,我又会听到一声:“妈妈,我回来了!”这时我已把饭菜做好等着他们。父子俩每次出门都能带回一些小鱼小虾、蝈蝈或蚂蚱什么的,每当此时连儿都是最高兴的。那时我们无力给他买玩具,他就把这些小鱼小虾和小动物当成宝贝给予精心的养护。有时他父亲还带他去郊外采集一些平时很少见到的植物标本,回到家里他总是认认真真地把它们夹到自制的标本夹里存放起来。我们还保留着连儿小学时的一些作文,其中很多篇就是记述这种童趣的。那里面的每一个字都是他纯真天性的自然流露,都浸透着他对大自然和生命的爱。我十分珍惜连儿给我们留下的这份童年记录,它给予了我们一种永恒的、已不可能再有的美好回忆。

让父母没有想到的是,刚上小学时,这个在班上年纪最小、身体又不好的孩子,却成了一个调皮捣乱的家伙。一次家长会后,班主任老师把我留下,对我埋怨说:“你儿子有两个毛病,一是坐不住,总在课堂上做小动作;二是爱打人,他年龄虽小,但几乎把班上的所有同学都打过了。我实在气不过,让他在教室外面站了两节课。” 一些家长因此也找到我们家里来告状;我和他父亲少不了对他进行一番教导。他不无委屈地告诉我们,不是他先动的手,是别人招惹他,他才还手,而同学却向老师告状。对此,我本能地告诫他:以后再遇到这种情况,你不要还手,而是去报告老师。可是在一旁听着的哥哥却有不同看法,说:“没用,老师对你的印象不会因此改变的。他(同学)打你,你也得打回去,而且要打得更狠,以后就不敢来招你了。”我听了,很生气:“这算什么话!他比人家都小,能打得过吗?这岂不是自讨苦吃?”但在这个问题上,我内心里其实也很矛盾,这孩子生性自由,不愿意受管束。我有时又这样想:在一个充满着强权和偏见的社会里,人活得不能太窝囊,否则尽让人欺侮。我希望自己的下一代不再成为一个唯唯诺诺、逆来顺受的贱民。

连儿没有辜负父母的希望:他虽然很顽皮,但学习成绩优异。这是最让我们做父母感到安慰的,也是常常为一些家长所称羡的。他是一个“顽主”,但做起正事来却一丝不苟。他从小学一年级开始就写得一手挺拔、秀丽的仿宋体钢笔字,所有的作业和试卷都做得工工整整、干干净净;奇怪的是,他从未着意练过字。他的许多任课老师见了我都夸他,说批阅他的作业如同一种享受。连儿平时爱整洁,做事情有条不紊。直到现在,他用过的书籍,连包着的书皮都还完整无损地保存着;他做过的作业本、考试卷子自己也都分门别类整整齐齐地码放在一起;仿佛这一切都是为他身后作准备的——如今已二十多年过去了,但我始终没有勇气去翻动。

连儿学会作文和写日记的时候已进入80年代。那时“文革”中通行的那种口号式的“八股”文风已逐渐消退,因此他很幸运,从启蒙时就没有受到此类文风的污染。他喜欢把他对周围事物的观察写进自己的作文和日记,无论是大自然里的一草一木,还是他生活里的一些人和事,在他笔下都是那样的情趣盎然,栩栩如生;尤其是他写的一些游记和日记,要比老师的命题作文出色得多。他写的作文曾多次在全国和全市的作文比赛中得过奖。记得他9岁那年,他的一篇小文章居然由老师推荐被收集到了一本小学生作文选,而且还得到了一笔稿费。以后一直到他上中学,都经常有他的一些习作在书刊上发表。他遇难一年多后,我们还收到过一本中学生作文选,里面收录了他最后的一篇作文。但是,我至今都不敢去翻阅连儿留下的那些文字,我感到这些文字都同样浸透着他的生命和鲜血。

连儿是在一个相对自由和开放的家庭环境中长大的。他父亲对共产党的学校教育一向持批评态度,认为那种教育的唯一效果就是扼杀青少年的天性。因此在家里,我们从不对连儿作硬性的限制。我们相信一个人的天赋是别人无法给予的,重要的是要为这种天赋的发挥创造有利的条件,因此从连儿的幼年起,我们就诱导他树立一种凡事靠自己努力的自主意识。渐渐地,连儿也就养成了一种习惯,只要是属于他自己的事情,他从不依赖我们,也从不需要我们去督促。我的一些同事和亲友都很羡慕我,说我们在对连儿的管教上太省心了;实际也确是如此。连儿爱好各种棋类,更喜欢玩球,无论是大球还是小球,他都很精通。他总是最大限度地挤出时间放在他所喜爱的这些运动上。因此,他是学校里出了名的“顽主”:放了学不到天黑他从不肯回家,常常是最后一个离开学校的运动场。人大附中是北京市的重点学校,考试、作业也比别的学校要多得多,但他却轻轻松松的,很少把作业带回家里做。

自连儿6岁时切除了扁桃腺后,果然有一段时间免却了打针之苦。正在我们暗自庆幸时,想不到的事情又发生了。他上3年级时,突然又患上了急性肺炎,来势凶猛,高烧不退,去医院门诊立即被收下住院治疗。他被安置在儿科的一间有十几张病床的大病房里,大部分患儿都有家长陪护。我们也想留下陪伴,却被值班大夫拒绝了,理由是孩子的病不算重,不必陪伴。那天夜里,我俩备课、写作到深夜,等天一亮就赶到医院。我们一进病房就遭到其他陪床的父母们的埋怨,他们责备说:“昨夜你们上哪里去了?孩子烧到40多度,难受得折腾了一夜。”我刚分辩一句:“大夫不让我们留下”,他们便说:“唉,你们也太老实了,夜里只管来好了,根本没人管。”再看连儿,像个小大人似的,低头不语坐在病床上摆弄医院的饭票。显然,他心里十分委屈,但表面上还是一副无所谓的样子。当我亲吻他时,他眼中满含泪水。我搂着他,心中默默念叨:这小伙子又独自闯过了一关。

这次肺炎很顽固,医生认为必须住院半月,才能回家。我和蒋轮流去医院陪伴。当他体温恢复正常后,我们的思想有些松懈。一天下午,连儿突然出现在家门口,把我吓了一跳。原来他是偷着溜回家的;他说他太想回家了。这是个恋家的孩子啊!他实在是太想念这个虽然清贫但充满爱和温馨的家。我不忍心再将他送回医院,就匆匆去医院办理了出院手续。大夫极不情愿,说他肺部的积水尚未完全吸收,千叮咛万嘱咐还需卧床休息,否则会留下很麻烦的后遗症。

果然,被大夫不幸言中。9岁的小男孩正是贪玩、调皮的年龄,哪里能在床上躺得住?我们工作又忙,顾不上时时监督,看他活蹦乱跳的样子,就以为他痊愈了。去医院复查,竟发现右肺中叶粘连,已形成了“肺不张”症。当时高考体检十分严格,患有“肺不张”症者被视为体检不合格,不予录取。因此,我们十分着急,四处求医问药,均不见效。协和医院一位中西医结合的老专家建议注射链霉素,每天两针,一连打了好几个月。连儿知道这是自己提前出院惹下的祸,不敢抱怨,最不愿意打针的他,却也一声不吭地坚持着,一直到我自己担心链霉素的后遗症会导致耳聋,不敢试验下去,才停止注射。

临近小学毕业之际的一天中午,他的同学慌慌张张跑来送信,说连儿被送往校医院了,我们急忙赶去。原来课间休息时,连儿与几位男生一起嬉闹,他被别人反绑了双手不得动弹时,遭人一脚踢破了睾丸。大夫给他缝合,竟然缝了6针。我又急又气,担心留下终身后遗症,想通过学校老师找那三位肇事男生的家长,但遭到连儿的坚决反对。他在病床上连声阻止:“他们不是故意的,您千万别让他们家长知道。”见到儿子这副模样,我还能说什么呢。这孩子秉承了父辈忠厚的天性,与他祖父、父亲的性格极其相似,内向、腼腆、宽厚待人。

虽然不停地看病,花去很多的时间与精力,但连儿的学业成绩依然很优秀,每学期的成绩没有下过前3名,所以这次毕业考试前的受伤,也照样没有引起家人的重视。然而,意外竟在他人生中第一次比较重要的考试——小学毕业考试上发生了,他遭遇到“滑铁卢”。当时要想上人大附中的初中英语重点班,语文数学两门成绩必须在198分以上。不少家长拟了几十个作文题目,并写好稿子让孩子背熟,考试时再穿衣戴帽、对号入座。我们对这种做法不以为然,也更没有给孩子压力。结果考试的成绩出来,连儿只考了193.5分(数学100分,语文93.5分),大出人们意外。他的语文老师不相信这一事实,坚持去查卷,发现他分析段落大意上丢了3分,作文也没有扣紧题目,被归入二类文。此前获得的全市小学生作文比赛第2名的成绩,也因已过期失效而不给加分。这一年对连儿来说可真是流年不利。要想留在人大附中,只能去上人大附中的俄语班。

(《中国人权双周刊》第130期 2014年5月2日—5月15日)